ブログ blog

ボイトレ豆知識「プロ志望者向けミックスボイス習得ガイド – 最新ボイストレーニングで歌が上手くなる」

2025.03.24

プロを目指すボーカリストにとって、「ミックスボイス」の習得は避けて通れない課題です。

ミックスボイスとは何か、そのメリットや具体的なボイストレーニング方法を理解することで、効率的に歌唱力を向上させることができます。

今回は、最新のボイストレーニング知見も交えながらミックスボイスの出し方や練習法、さらには日本のポピュラー楽曲での活用例やよくある悩みの解決策まで、プロ志向者に役立つ情報を専門的に解説します。

適切なトレーニングを積めば、ミックスボイスを使いこなして高音域でも安定した発声が可能となり、結果として歌が上手くなることに繋がるでしょう。

それでは、ミックスボイスの世界に踏み込んでいきましょう。

ミックスボイスとは?基本説明

ミックスボイスとは?基本説明

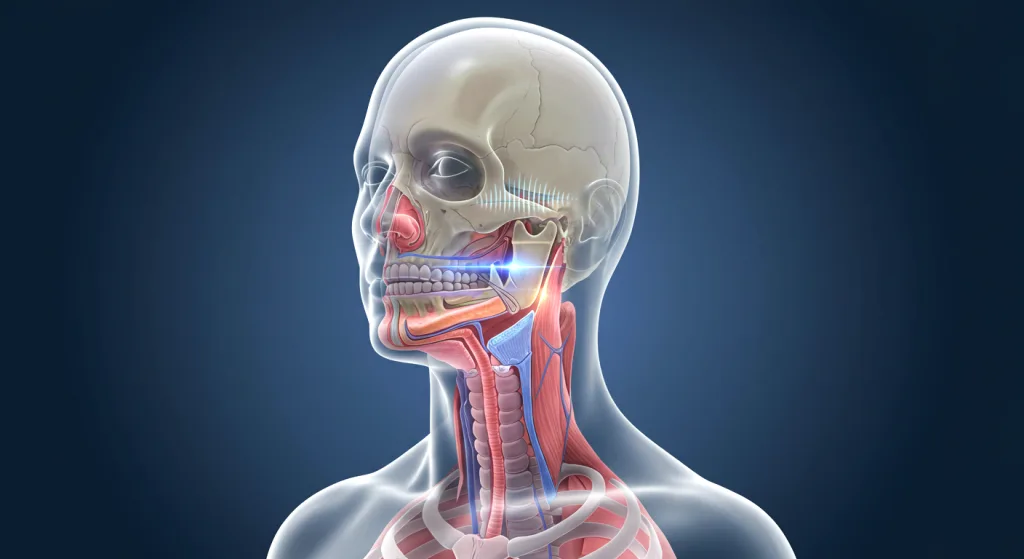

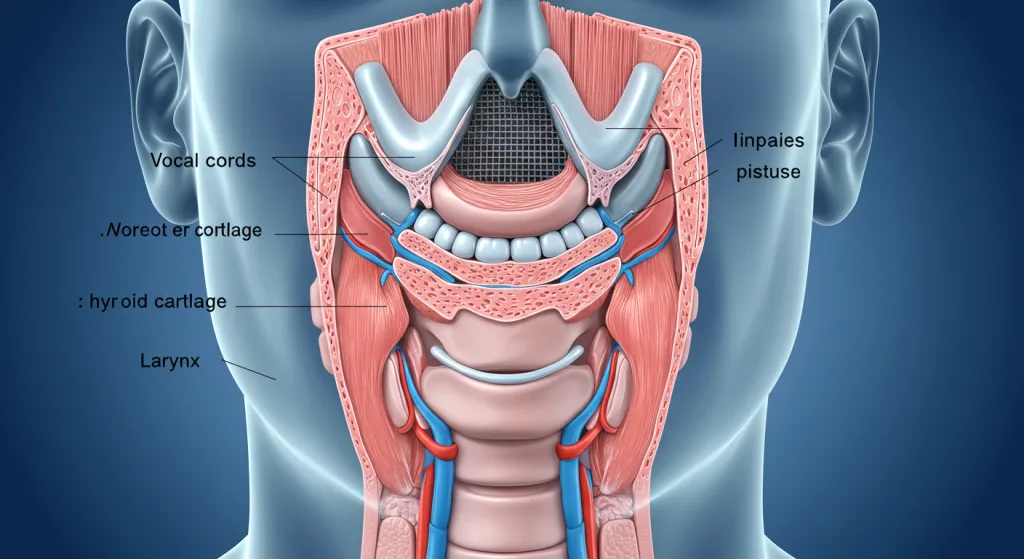

ミックスボイスとは、地声であるチェストボイス(胸声)と裏声であるファルセット(頭声)の中間に位置する声区のことです。

簡単に言えば、胸声の持つ力強さと裏声の持つ軽やかさをミックス(混ぜ合わせ)した発声法です。ミックスボイスを使うことで、声区の切り替え(いわゆる喉の換声点)が滑らかになり、地声から裏声への移行が聴き手にわからない自然な歌唱が可能になります。

プロの歌手の多くがこのテクニックを駆使しており、特に高音域で安定した太い声を出す際に重宝されます。

胸声では主に声帯を厚く振動させ(甲状披裂筋を使用)、裏声では声帯の薄い部分(粘膜)を振動させます。人間の声帯は地声だけでは限界があり、単に裏声に逃げると声が細くなりがちです。

そこで両者の良いとこ取りをした中間の発声を行うのがミックスボイスです。

例えば、地声域の張りを保ちつつ裏声域にかけて声量や響きを維持することで、裏声に頼りすぎず力強い高音を出すことができます。

要するにミックスボイスは、地声と裏声をバランスよくブレンドした第三の声区であり、歌唱表現の幅を大きく広げてくれる発声技術なのです。

ミックスボイスが活躍する日本のポピュラー楽曲例

ミックスボイスが活躍する日本のポピュラー楽曲例

ミックスボイスを効果的に使いこなすことで、地声では苦しい高音域にも滑らかにアプローチできるようになります。日本のポピュラー楽曲には、ミックスボイスが要となるフレーズを多用した楽曲が数多く存在します。ここでは性別・ジャンルを問わず、いくつか代表的な例を見ていきましょう。

1. 男性ボーカルの高音ロック系

ONE OK ROCK「完全感覚Dreamer」

ロック色の強いONE OK ROCKの代表曲。Takaさんのサビ部分は男性にとって非常に高い音域を力強く歌い上げており、裏声だけでは表現しにくいパワフルな高音をミックスボイスで実現しています。喉をリラックスさせつつしっかりと声帯を閉鎖するテクニックを要するため、練習曲としても人気です。

B’z「ultra soul」

サビの「Hey! Hey!」部分や高音域でのシャウト感が特徴のアップテンポロック。稲葉浩志さんの高音は裏声とも地声とも違う特徴的な張りをもっており、ミックスボイスを駆使して耳に残る強いインパクトを与えます。ライブでも安定感があり、体幹の支えと喉の抜け感がうまく調和している見本とされています。

L’Arc~en~Ciel「READY STEADY GO」

HYDEさんのボーカルはファルセットを多用するイメージが強いですが、しっかりと芯のある高音を出すときにはミックスボイスを活用しています。音域が広いため、Aメロ・Bメロ・サビと区間によって声の質感が変化するのも特徴。歌いながら地声と裏声の繋ぎをスムーズに行う好例と言えます。

2. 男性ポップスやバラード

Mr.Children「しるし」

桜井和寿さんは優しい裏声と力強い胸声を巧みに行き来するボーカリストとして有名。サビの高いフレーズは地声を張り上げるだけでは苦しくなるキーですが、ミックスボイスを活用しつつ感情を乗せることで、切なさとパワーを両立させた表現が可能となっています。

Official髭男dism「Pretender」

藤原聡さんの声は地声の太さを感じさせつつ、高音部は軽快かつ伸びやか。特にサビでは裏声に入りきらない、地声をコアにした澄んだ高音が際立ちます。ミックスボイスによるスムーズな換声は、ポップスをおしゃれに聴かせる好例と評されています。

King Gnu「白日」

井口理さんのファルセット(裏声)と常田大希の低音ボイスが対照的に注目されるバンドですが、実は裏声に近い明るい高音の中にもしっかりした芯を含んでおり、地声+裏声のブレンド感が高いレベルで活かされています。途中の高音フェイク部分やコーラスラインにミックスボイスが大きく貢献しています。

3. 女性ポップス・アニソン系

Superfly「愛を込めて花束を」

声量豊かな越智志帆さんのボーカルは、サビでのパワフルな伸びやかさが最大の魅力。ファルセットだけでは得られない張りや厚みを持った高音は、ミックスボイスの良い手本と言えます。リリースから年数が経っても定番の人気曲として歌い継がれています。

LiSA「紅蓮華」

アニメ主題歌で大ヒットしたロックテイストの楽曲。冒頭からサビにかけて高音が連続するため、地声オンリーでは喉を酷使してしまいがち。LiSAさんは力強いロックボイスながら、実は裏声成分をミックスして強弱のバランスをとり、安定したハイトーンをキープしています。

Aimer「残響散歌」

パンチの効いた声質で有名なAimerさんですが、張りのある低音から一気に裏声寄りに行くとき、完全な裏声だけでなく地声要素をブレンドするケースが多々見られます。特にサビの連続する高音部分ではミックスボイスが活用され、勢いと表現力を両立させています。

4. R&B・バラード系の柔らかい高音

MISIA「逢いたくていま」

スローな曲調で一音一音が長く伸ばされるバラード。裏声に近い繊細な響きと、地声のパワーを自在にコントロールするMISIAさんは、明らかに裏声にひっくり返らないように調整されたミックスボイスでエモーショナルな歌唱を実現。しっかりと腹式呼吸で支えつつ喉に余分な力を入れない、まさに模範的な例です。

宇多田ヒカル「First Love」

ウィスパー気味の裏声が印象的ですが、サビのピークでは地声の厚みが含まれ、柔らかさと力強さが同居するニュアンスを生み出しています。裏声と地声の切り替えが自然で、特に裏返りやすい音域をミックスボイスでスムーズに乗り越えている点に注目です。

5. 総評と活用ポイント

J-POPやロック、R&B、アニソンなど、ジャンルを問わず「高音で印象的なメロディ」がある楽曲の多くでミックスボイスのテクニックが使用されています。実際の歌手による歌唱を聴いていると、ここは地声なのか裏声なのか判別がつきにくいような「絶妙な声質」のパートがあるかもしれません。そこにこそミックスボイスの真価が発揮されているといえます。

プロ志向の方への練習ポイント

- 好きな曲の高音部をじっくりリスニングし、どのように声区を移行しているか(もしくは完全に繋いでいるか)を耳コピしてみる。

- 可能であれば同曲のライブ映像をチェックし、アーティストがどのように呼吸をしているか、喉や口の開き方はどうか、マイクの距離はどうかなどを参考にする。

- 自分で歌うときは少しキーを下げ、地声と裏声がなめらかに混ざるポイントを探るところから始める。慣れてきたら元のキーに徐々に戻していく。

ミックスボイスはあらゆるジャンルで活用される便利かつ高度な発声技術です。男性・女性を問わず活用できるため、ぜひこれらの楽曲を参考にトレーニングに取り入れてみてください。高音が出るだけでなく、表現力や声質の魅力が増し、歌唱の幅がぐっと広がることでしょう。

ミックスボイス習得のためのボイストレーニング方法

ミックスボイス習得のためのボイストレーニング方法

ミックスボイスは、胸声(チェストボイス)と裏声(ヘッドボイス、ファルセット)の中間に位置する発声区域といわれます。ただ単に高い音を出す技術ではなく、声色の統一感や音域の拡張、歌唱表現の幅を広げる要素として注目されています。以下のトレーニング法を取り入れると、喉の負担を減らしつつスムーズに声区をつなげる体感を得られるでしょう。

1. 基本の発声フォームとバランスを整える

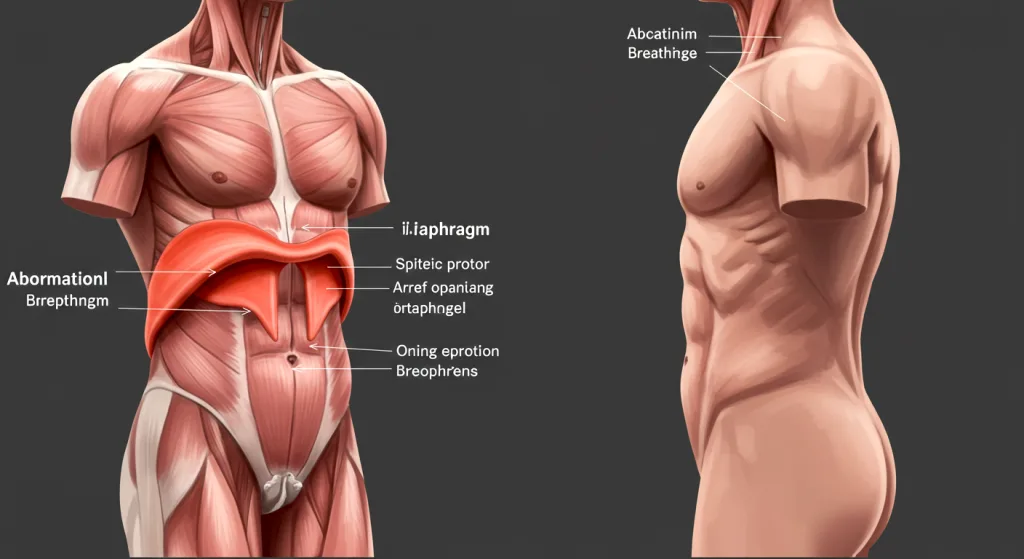

1-1. 姿勢・呼吸法の見直し

1-2. 口腔・咽頭の開き具合の調整

2. 音域の橋渡し(ブリッジ)を鍛えるアプローチ

2-1. スライド発声

2-2. Speech Level Singing (SLS)の考え方

3. 半閉鎖声道エクササイズ(SOVT)を活用

3-1. ストロー発声法

3-2. Lax Vox(ラックスヴォックス)

4. 声帯閉鎖感を高めるエクササイズ

4-1. エッジボイス(ボーカルフライ)からの接続練習

4-2. ブレッシング(Breath + Pressing)のバランス

5. 実践的な練習とポイント

5-1. リップロール(Lip Trill / Lip Roll)

5-2. 母音のバリエーションを使い分ける

6. 実際の楽曲で応用する

6-1. 曲ごとにキー調整や歌い回しをチェック

好きな高音曲を最初からオリジナルキーで挑戦すると、喉を酷使して正しいミックスボイスの感覚が掴めないまま終わる場合も。最初は無理なく出せるキーに下げて練習し、徐々に原曲キーに近づけます。

6-2. バックトラックやアプリを使った自主練

まとめ:多角的アプローチでミックスボイスを極める

まとめ:多角的アプローチでミックスボイスを極める

- 基本フォーム(姿勢・呼吸・リラックス)をしっかり整える。

- SLSやCVT、Lax Voxなど最新メソッドを取り入れ、声帯への負担を減らしながら声区を繋げる。

- 音程スライド練習や母音修正など、自分の苦手ポイントを補うトレーニングを試す。

- 無理せず段階的にキーを上げ下げしながら、実際の楽曲に活かす。

ミックスボイスは習得に時間がかかる場合もありますが、正しい練習を継続すれば必ず手応えを感じられるようになります。1日に10分でも良いので継続して喉と対話し、声の変化を確認しながらレベルアップを目指してみてください。複数のトレーナーやメソッドを試し、自分に合った練習スタイルを見つけることがミックスボイス上達への近道です。

ミックスボイスを習得することで得られるメリット

ミックスボイスを習得することで得られるメリット

1. 高音域の安定と声区のスムーズな移行

裏返りや声の切り替えの“段差”が減る

裏返りや声の切り替えの“段差”が減る

地声と裏声の移行部分(換声点)で声質が激変したり、声が裏返ったりする現象が起こりにくくなります。海外のメソッド(例えばSLSやCVTなど)でも「ブレイク(声の切り替え)は工夫次第で目立たなくなる」と指摘しており、ミックスボイスの習得はその解決策として効果的とされています。

高音域でも芯のある響きを保てる

高音域でも芯のある響きを保てる

従来の裏声だけではパワー不足を感じやすい音域でも、ミックスボイスでは胸声的な要素をブレンドするため、太さや存在感を維持したまま歌えます。これにより、ロックやポップスのパワフルなサビでも力強い高音を出すことが可能に。

2. 豊かな表現力と歌唱の幅が広がる

声色やダイナミクスのバリエーションが増える

声色やダイナミクスのバリエーションが増える

地声と裏声をスムーズに行き来できるようになると、ウィスパー系の柔らかい音色から力強い張りのある音色まで、1曲の中で多彩な声質を使い分けられます。これはライブやレコーディング時の表現力アップに直結します。

ジャンルを問わず応用できる

ジャンルを問わず応用できる

一般的にR&Bやポップス、アニソンなど高音域を多用する音楽で注目されがちですが、シンガーソングライターやロック、演歌などでもミックスボイスが活かせます。例えば演歌でも裏声を織り交ぜつつ地声成分を残す歌唱法があり、発声の選択肢を増やすことで個性を磨けます。

3. 音域の拡張と選曲の自由度向上

より高いキーの楽曲にも対応

より高いキーの楽曲にも対応

ミックスボイスの練習を積むことで、歌える音域が数音~1オクターブほど広がるケースもあります。カラオケやライブで選曲の幅が大きく広がり、「この曲は高すぎて無理」と諦めていた楽曲にも挑戦できます。

自分の限界を更新し続けられる

自分の限界を更新し続けられる

いったん音域が広がると、その先の音にも徐々にアプローチしやすくなります。喉への負担を抑えながらトレーニングを継続すれば、更なる音域アップも目指せるでしょう。

4. 喉への負担軽減と持続力アップ

長時間歌っても声が枯れにくくなる

長時間歌っても声が枯れにくくなる

ミックスボイスを正しく習得した場合、無理に地声を張り上げる必要が減るため、喉を酷使しにくくなります。特にライブやカラオケの後半、スタジオ収録で繰り返し歌う際でも声質をキープしやすいのが特徴です。

声帯障害のリスク軽減

声帯障害のリスク軽減

地声のまま限界まで張り上げ続けると、ポリープなど声帯のトラブルにつながりやすいと言われます。適切なミックスボイスを使いこなせば声帯の負荷を分散・緩和できるため、喉の健康管理にも一役買います。

5. 自信やパフォーマンス力の向上

高音に対するメンタルブロックが減る

高音に対するメンタルブロックが減る

高い音域が楽に出せるようになると、サビ前の「ここから上がるぞ…」という緊張感が和らぎ、歌に集中して感情表現を盛り込めるようになります。結果としてパフォーマンス全体の質が向上します。

舞台度胸がつき、表現に余裕が生まれる

舞台度胸がつき、表現に余裕が生まれる

ミックスボイス習得後は、たとえ高音続きのフレーズでも「あの音が怖い」といった不安要素が減り、歌唱表現に余裕が出てきます。動きや表情、パフォーマンス演出にも力を注げるため、ライブでの存在感をさらに高めることができます。

6. 様々なメソッドで実証される利点

SLS(Speech Level Singing)やCVT(Complete Vocal Technique)

SLS(Speech Level Singing)やCVT(Complete Vocal Technique)

いずれのメソッドでも、地声と裏声の橋渡しを滑らかにする工程を重視しており、結果として高音の出しやすさ・声質の統一感などが得られるとされています。つまり、専門家が認めるレッスン方法の多くでミックスボイスは重要要素として扱われています。

クラシックやミュージカル方面の視点

クラシックやミュージカル方面の視点

ベルカント唱法など、従来のクラシック声楽でも頭声と胸声を混ぜる練習を行っています。ポップスのミックスボイスとはアプローチが異なる面もありますが、「複数の声区をスムーズに使いこなす」点は共通しており、声楽家から見てもメリットが大きいテクニックとされています。

まとめ

まとめ

ミックスボイスのメリットは、高音域の習得だけにとどまらず、

- 声区のスムーズな移行

- 表現力の拡大

- 音域の拡張

- 喉への負担軽減

- パフォーマンス力・自信の向上

など、多方面に及びます。

実際にプロの歌手もライブやレコーディングでミックスボイスを多用し、安定感・パワー・表現力の充実を図っています。プロ志向の方はもちろん、趣味でカラオケを楽しむ方にとっても、ミックスボイスを身につけることは歌唱ライフを大きく変える可能性があります。ぜひ地道なトレーニングを続け、これらのメリットを実感してみてください。

よくある悩みとその解決策

よくある悩みとその解決策

1. 高音で喉が締まって苦しい・痛くなる

悩みの原因

悩みの原因

- 呼吸が浅いために息を押し込みすぎ、喉に負担がかかっている。

- 口腔や喉頭(声門付近)を十分に開けられず、声帯を締め付けてしまう。

- 胸声寄りの張り上げ発声で限界を超えてしまう。

解決策のポイント

解決策のポイント

1.腹式呼吸と支えの再確認

- アレクサンダー・テクニークやSLS(スピーチレベルシンギング)の考え方でも、「呼吸のサポートをしっかり行い、喉や首に無駄な力をかけない」ことが強調されています。息を大量に押し込むのではなく、程よい圧力で声帯を振動させるイメージを持ちましょう。

2.ウォーミングアップで喉をリラックス

- リップロール(唇を震わせる)やハミング、ストロー発声など、SOVT(半閉鎖声道エクササイズ)を取り入れて、喉の緊張をほぐしてから高音に挑戦します。

3.ミドルレンジからのアプローチ

- いきなり最高音域を狙うのではなく、自分の地声の上限よりやや低い音域を心地よく出せる状態に整える。徐々に音程を上げることで喉に負担をかけず慣らしていきます。

2. 声が裏返ってしまう・地声から裏声にスムーズにつながらない

悩みの原因

悩みの原因

- 声帯閉鎖の強弱や呼気コントロールが安定せず、突然裏声に抜けてしまう。

- 音程が換声点(ブレイクポイント)に差し掛かると、無意識に喉を締めてしまったり、逆に息漏れが多くなる。

- 自分に合わない母音や発声フォームを使っている。

解決策のポイント

解決策のポイント

1.ブリッジ付近の音を重点的にスライド練習

- ピアノやスマホアプリのチューナーで、地声と裏声が切り替わりやすい音域をゆっくり上下させる。小さい音量から始め、喉が締まったり裏返らないよう呼吸を一定に保ちましょう。

2.エッジボイス+地声・裏声の往復

- エッジボイス(ボーカルフライ)で声帯を軽く閉じる感覚をつかんだら、そこから地声・裏声へと移行し、またエッジボイスへ戻すトレーニングをすると、換声点がスムーズになりやすいです。CVT(Complete Vocal Technique)でもブリッジ付近のコントロールにエッジボイスを活用する例があります。

3.母音修正(Vowel Modification)

- 高い音域を出すときに「あ」だと裏返りやすい場合、やや「エ」や「オ」に寄せるなどの母音修正を試してみてください。クラシック声楽やミュージカルでも用いられる手法で、喉の開き具合を微妙に変えることで声帯の連続的な動きを維持しやすくなります。

3. ミックスボイスで声が弱々しくなる・かすれる

悩みの原因

悩みの原因

- ミックスに移行しようとして意識的に裏声成分を強めすぎ、息漏れが増える。

- 声帯閉鎖が甘く、気流が多く流れすぎて響きが薄くなる。

- 上達途上で喉周りの筋肉や呼吸サポートが十分安定していない。

解決策のポイント

解決策のポイント

1.声帯閉鎖を鍛えるトレーニング

- エッジボイスのように声帯がしっかり接触する感覚を短時間で反復すると、無駄な息漏れが減ります。

- ラックスヴォックス(Lax Vox)など半閉鎖声道エクササイズでも、気流と声帯閉鎖のバランス調整に役立ちます。

2.小声から徐々にボリュームを上げる練習

- messa di voce(メッサ・ディ・ヴォーチェ)の手法で、「同じ音程を出しながら声量を徐々に上げ下げ」してみる。弱々しい声から、少しずつ腹式呼吸で支えを増やしていき、芯のある音に近づけます。

3.発声フォームの録音・客観視

- 実際には十分鳴っていても、自分の耳では弱く感じる場合があります。録音や動画撮影を行い、客観的に声量やかすれ具合をチェックすると、不要な力みや息漏れを客観的に把握できます。

4. ミックスボイスで歌うと喉がすぐ疲れる・長時間持たない

悩みの原因

悩みの原因

- 新しい発声に慣れておらず、喉周辺の筋肉が疲労してしまう。

- 発声のフォームが不安定で、力みや喉締めが少しずつ蓄積している。

- 練習量や休息バランスが適切でない(オーバートレーニング)。

解決策のポイント

解決策のポイント

1.時間&高頻度の練習に切り替える

- 1回に長時間練習するより、1日15分程度を複数回に分けた方が喉への負担が少なく、持続力アップにつながりやすい。

2.発声ウォームダウンを取り入れる

- ストレッチ同様、歌い終わったあとのクールダウンが大切。低音域の優しいハミングやリップロールで喉をリラックスさせ、筋肉の緊張をほどきます。

3.適切な水分補給と休息

- 喉は乾燥に弱いので、水分をこまめに摂る。特にコーヒーやアルコールは脱水を招きやすいので注意。長時間連続で歌い続けるより、1曲ごとに数秒でも水を含んで休むなどの小まめなケアを意識しましょう。

5. 高い音域で音程が取りづらい・不安定になる

悩みの原因

悩みの原因

- 喉周辺に力が入り過ぎると微妙にピッチが上ずったり下がったりする。

- 息の流れと声帯の振動が合わずにピッチが揺れやすくなる。

- 軽いシャウト気味で出しているため、微妙な音程調整が難しい。

解決策のポイント

解決策のポイント

1.音程練習とミックスボイス練習の両立

- ボイストレーニング専用アプリやキーボードで正確に音程を合わせる練習をしながらミックスボイスを出す。いきなり大音量で出すより、小音量でピッチを安定させるところから始めるとよい。

2.鼻腔共鳴や頭部への響きを確

- 特に高音では、頭蓋骨や鼻腔の共鳴を感じることで音程コントロールが安定するケースが多いです。口だけでなく、上の方向(鼻腔・頭のてっぺんなど)にも意識を向けて発声します。

3.無理なシャウトを避ける

- ロック系であっても、適度に裏声やミックス成分を混ぜて楽に出せる音程を探ります。シャウトに頼らずにピッチを合わせる練習を行うと、疲労を抑えながら音程精度を高められます。

6. 練習していると声が変になってきた・自分の出し方が合っているか不安

悩みの原因

悩みの原因

- 独学で進めているうちにフォームが自己流になりすぎ、喉や舌、顎などに余計な力みが入っている。

- 発声の“感覚”を言語化しにくいため、間違った方向で継続してしまう。

- ミックスボイス習得の過程では一時的に声質が不安定になることもある。

解決策のポイント

解決策のポイント

1.録音・録画で客観的にチェック

- 日々の練習を録音して比較することで、変なクセが徐々についたり、極端に鼻声・地声に偏るといった変化を早期に発見できます。

2.プロのトレーナーや他者の意見を取り入れる

- 可能ならボイストレーナーのレッスンを受けたり、信頼できる歌仲間に聴いてもらいフィードバックを得る。自分では気づかないポイントを発見できるでしょう。

3.数週間~数カ月単位の変化を観察

- 発声法を大きく切り替えた当初は一時的に声質が安定しないこともあります。焦らず基本練習を続け、「最初より裏返りにくくなっている」「高音が少し楽になった」など、小さな進歩を見逃さないようにすることが大事です。

まとめ

まとめ

- 喉の締まりや裏返り、音程の不安定など、ミックスボイスの習得時に直面しがちな悩みは、適切な練習法と休息・ケアを心がけることで解消できる可能性が高いです。

- 1人1人の声質・身体構造・歌唱ジャンルにより、最適な解決策は異なります。アレクサンダー・テクニークやSLS、CVT、Lax Voxなど、多様なメソッドを参考にしつつ自分に合ったボイトレを探すのがおすすめです。

- もし独学で行き詰まったと感じたら、適切な指導者に客観的なアドバイスを受けることで、より早く上達の糸口を見つけられるでしょう。

ミックスボイス習得のポイントと練習法を駆け足で解説してきました。

最初は難しく感じるかもしれませんが、正しい方法で練習を積めば必ず成果は現れます。ミックスボイスを身につければ高音域でも自由に歌いこなせるようになり、歌唱力が向上して歌が上手くなるのを実感できるはずです。

ぜひ今日からボイストレーニングにミックスボイス練習を取り入れ、あなたの理想の歌声を手に入れてください。プロの現場でも通用する力強く魅力的なボーカルを目指して、頑張っていきましょう!

1.Rhythm Seven Academy(@956tmxhw)をお友達登録してください。

(検索方法は、1.ID検索、2.下記URLクリック、3.下記「友達追加」ボタンから)

※ID検索の際は@から検索してください。

LINEお友達登録URL:https://lin.ee/XwDQG8m

2.申し込み内容を入力してください

(下記項目をコピーペーストしてご利用ください)

・氏名(フリガナ):

・年齢:

・性別:

・電話番号:

・レッスン形式(スタジオレッスン/オンラインレッスン)

・ご希望エリア名:

・ご希望レッスン内容

(歌,ボイストレーニング/話し声,ビジネススピーキング/ギター/ベース/ピアノ/サックス)

・ご希望日時<第1希望/第2希望をお知らせください >

(①11:00〜15:00 / ②15:00〜18:00 / ③18:00〜21:00)

※第1希望と第2希望は別のお日にちにてお願いします。

・当社を知ったきっかけ

(google検索/yahoo!検索/SNS/YouTube/雑誌/TV/ラジオ/知人の紹介/Zehitomo/その他)

・目的/目標について<複数回答可>

(趣味・カラオケ上達/プロ志向/ライブ出演・ライブ配信/配信・CDデビュー/音痴克服/声量アップ/音域拡大/作詞作曲/プレゼン用/話し方・話し声/その他)

・歌えるようになりたい曲やジャンルはありますか?

複数回答可です。歌手名などでも構いません。

・その他ご質問などございましたらお気軽にお問い合わせください。

体験レッスンで知りたいこと、現在のお悩み・相談したいこと・ご要望があればお知らせください。

3.担当者からのご連絡をお待ちください。

(即時に対応出来ない場合がございます。)